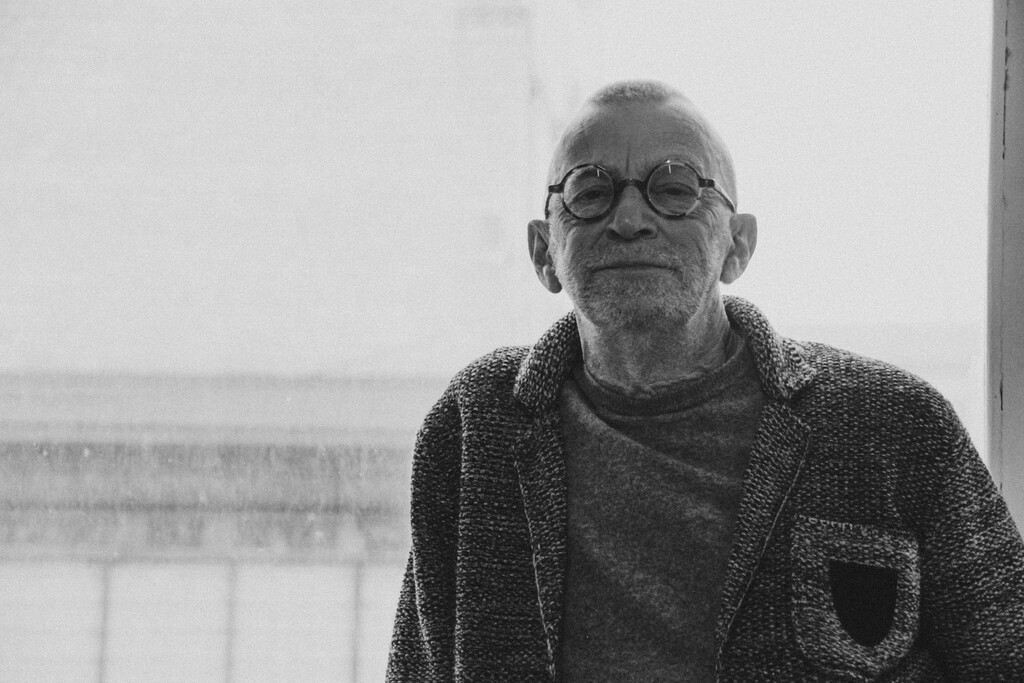

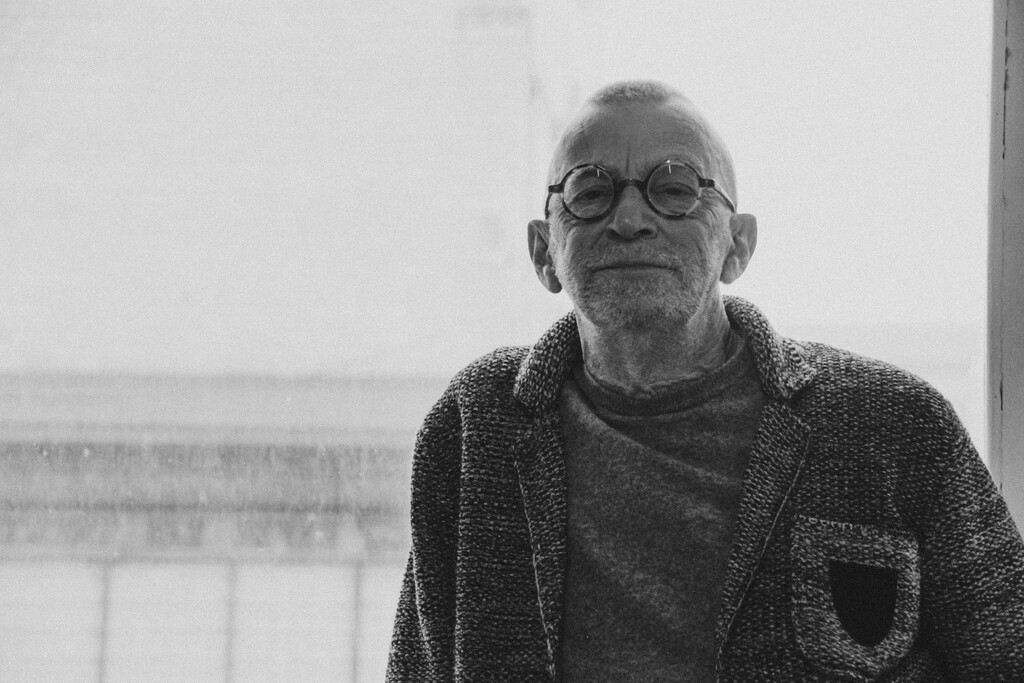

Лев Рубинштейн: «Мы жили без денег, спокойно и весело»

Поэт, библиограф, эссеист, обозреватель, общественный деятель и журналист Лев Рубинштейн в интервью нашему журналу Mosbrew рассказал о том, что повлияло на его решение стать поэтом, романтизации 60-х–70-х и о том, что тогда было «нельзя», но тем не менее «можно».

Кто: Лев Рубинштейн

Родился: 19 февраля 1947 года

Живёт: в Москве

Что делает: российский поэт, публицист и эссеист; член Союза российских писателей

Чем известен: представитель московской концептуальной школы; получил литературную премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания»

В разговорах о человеческой жизни самое интересное — начать издалека, из детства. Я знаю, что вы хорошо помните день смерти Сталина. Можете рассказать об этом?

Однажды писатель Владимир Сорокин сказал мне: «Как я тебе завидую!» Я спрашиваю: «В каком смысле?» «Ты помнишь день смерти Сталина». Не знаю, есть ли тут чему завидовать, но всё и правда так. Март, мне только исполнилось шесть лет.

В очередной раз болею ангиной. Мама ушла в аптеку, и меня развлекает одно радио. И что-то с ним не так: нет детских передач, только музыка, отвратительная и серьёзная, и кто-то говорит о дыхании Чейна — Стокса.

Потом домой пришёл старший брат с каким-то неадекватно торжественным и неестественным выражением лица. Я сразу же почувствовал в этом фальшь и спросил: «Миш, ты чего?» А он серьёзно, голосом Левитана, произносит: «Умер Сталин». Я от неожиданности захохотал. Не потому, что был стихийным антисталинистом, а потому, что брат в какую-то безвкусность впал — заговорил как радио. Потом были похороны. Весь день мы с соседом Павликом бегали по двору. Он сказал: «В пять часов вечера надо замереть и не двигаться, потому что все машины остановятся и будут гудеть. Заводы тоже». Но был не тот возраст, чтобы стоять неподвижно. Так я это запомнил.

А вы в целом хорошо помните Москву 1950-х?

Я вырос в центре, на Никитских воротах, в огромной страшной коммуналке. Впрочем, в детстве она такой не казалась. Ребёнку, который не занят хозяйством, в коммуналке, наоборот, очень хорошо. Для него чем теснее, чем больше в пространстве людей, вещей и животных, тем просторнее. Когда приезжали гости и все усаживались за стол, мне казалось, что комната вырастала до размеров настоящего зала. Помню ещё, что со мной гуляла нянька. Она рефлекторно — я только потом это осознал - обходила место, где жил Берия, маленький особнячок с высоким забором на углу Малой Никитской и Садового кольца. Его все сторонились, понимали, что там —монстр.

А что вы тогда читали?

В основном классику, русскую и зарубежную. Моя любимая книга детства — «Робинзон Крузо». С ней связана целая история. Я рано научился читать, но очень ленился и не признавался маме, что умею. Она всё понимала и провернула такой педагогический приём: прочитала мне две главы «Робинзона Крузо», а дальше, говорит, уже сам. Я плакал, ныл, канючил, но в итоге это была первая книжка, которую я осилил.

Но вообще, я вырос под аккомпанемент сказок Пушкина. Это как-то циркулировало в крови. Мама читала мне их почти с рождения, и я проникся, хотя не всегда понимал, в чём там дело.

Так вот что повлияло на решение стать поэтом?

Дорога была извилистой. Интерес к стихам перешёл ко мне от старшего брата —образцового шестидесятника. У них было принято любить поэзию, слушать джаз, танцевать рок-н-ролл, носить узкие брюки. Брат всё время приносил домой какие-то стихи. В 12 лет я написал стихотворение и послал в журнал «Пионерская правда». Заканчивалось оно строчкой «Африка, с добрым утром!» Тогда одна за другой освобождались колонии, и меня это очень интересовало. Через некоторое время на официальном бланке пришёл ответ: «Уважаемый Лёва, спасибо за стихотворение... Оно написано искренне, но его литературный уровень, к сожалению, не очень высок. Читай больше классики». Как сейчас помню то письмо с пометкой внизу: «Литсотрудник Коклюшев». Я его сохранил и тогда твёрдо решил больше стихи не сочинять. Но читал их, вырабатывал вкус. Потом очень хотелось попробовать снова. Но поскольку я уже был начитан, долгое время себе этого не позволял. Хорошо не мог, плохо не хотел. Писать стал уже в институте.

Вы оказались у истоков целого течения в русском искусстве. Как формировался круг людей, который потом стал известен как московская концептуальная школа?

Абсолютно случайно. Мы сошлись уже взрослыми, «готовыми» творцами. Наш круг тогда состоял в основном из художников: Кабаков, Булатов, Васильев, Комар, Меламид, Пивоваров, Чуйков. Мы часто встречались, ходили по мастерским. Они располагались в центре, в них всегда было много места, в общем, прекрасно подходили для сборов. Мы без конца говорили, смотрели работы, читали стихи, всё обсуждали. Потом из Питера как-то приехал Борис Гройс (советский и немецкий искусствовед, публицист — прим. ред.). Он со всеми познакомился и написал знаменитую статью «Московский романтический концептуализм». Работа в нашем кругу считалась эпохальной, в ней он объяснил нам самих себя. Мы жили без денег, спокойно и весело. Много выпивали и трепались. Влюблялись! На портвейн хватало, а главное — девушкам тогда нравился типаж бедного гения.

А как жила такая контркультурная среда? Неужели и выставки устраивали, концерты?

Особенность советской власти заключалась в том, что она была вся в «дырках». Это и плюс, и минус. Через дырки в железном занавесе воздух входил и выходил. Тогда вроде всё было «нельзя», но что-то тем не менее «можно». Возникали странные, необычные институции, в которых устраивали выставки. Например, академик Копытцев любил неофициальную живопись и прямо в физическом институте, где был директором, организовывал экспозиции. Помню и «однодневки» в Доме художников на Кузнецком мосту. В те же годы к нам приезжали иностранные друзья. Я, Андрей Монастырский (российский поэт и художник — прим. ред.) и ещё несколько человек с ними встречались, общались, помогали им, что-то переводили. А они в ответ вывозили на Запад всё, что могли, — мы боялись за сохранность наших трудов. Рассказы печатали в зарубежных журналах, картины появлялись на выставках. Например, в Центре Помпиду.

А вы помните свои первые знакомства той поры?

Естественно! Например, в 1977 году мой товарищ позвал в гости к одной девушке — у неё дома было что-то вроде салона. Он сказал, будет какой-то Пригов. Я о нём никогда не слышал и подумал, что фамилия очень странная, наверняка псевдоним. Приходим. В комнате, полной картин, сидит лысеющий человек. И начинает говорить в своей соц-артовской манере: «Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Дмитрий Александрович, фамилия моя Пригов, мне 37 лет, возраст для поэта роковой». В тот же момент картина за его спиной, на небольшом расстоянии от головы, падает со страшным грохотом. Это было так эффектно, что некоторые даже зааплодировали.

Потом он читал свои тогдашние хиты вроде «Куликова поля». Мы обменялись телефонами и практически сразу бурно задружили.

Можно ли провести от вас прошлого к сегодняшнему какую-то линию?

Мне трудно судить. Изменений в жизни очень мало, на самом деле. Например, я освоил интернет. Но более глубинных я не нахожу, если честно.

А как вам кажется, можно ли повторить тот ваш опыт сегодня? Вдруг где-то формируется такая же группа, которая спустя 40 лет станет предметом пристального изучения.

Нашу группу нельзя назвать группой — никто себя так не осознавал. Нас называют «московской концептуальной школой», но это неправда. Не было ни учителей, ни учеников. Даже общего манифеста. Собрались совершенно разные люди, не принадлежавшие одному поколению. Да и то, что мы считаем московским концептуализмом, совсем не похоже на западный. Хотя мы им и вдохновлялись. Мне очень нравится гипотеза, что постмодернизм родился на кухнях из обрывков, не связанных друг с другом частей современной художественной культуры. Нас объединял только поиск современности. Это было для нас очень важно. Забавно, что главные слова для разных поколений начинаются на букву с. Мы искали «современность», а сегодня ищем «свободу» и «солидарность».

Удивляет ли вас, что те 60–70-е сейчас постоянно романтизируют — не только в риторике власти, но и в массовой культуре?

Я думаю, такой интерес к прошлому и его романтизация связаны с отсутствием образа будущего. Раньше было иначе. Я хорошо помню 1960-е — время беспрерывного обсуждения будущего. Там был космос, полёты на Луну, коммунизм. В 1970-е существовало только сплошное и очень нудное настоящее. А сейчас все заняты прошлым.